本网讯 “祝杨晶芳同学成功去河南支教!”寒假前,在北区观湖苑五栋442室的阳台就挂上了这样一则横幅,这是杨晶芳的室友在用这种看似玩笑却又暖心的方式支持她去河南开封杞县燕寨小学做一名支教志愿者。

支教的想法源自内心的善良

行为源自本心,杨晶芳乐意帮助于任何一个需要帮助的人,去支教并不是一时热血作出的冲动决定,在支教之前,她就经常做义工,孤儿院、敬老院、薛峰社区等等都留下过她的足迹。

2017年6月,杨晶芳在湖南怀化的孤儿院做义工时,那里的孩子曾给她留下深刻的印象,“孤儿院里的孩子们很孤僻,缺乏自信,也不会表达自己”,她认识到,教育环境,教育质量对儿童的成长是多么的重要,此时,她就萌生了尽自己力量去帮助那些困难孩子的想法。

支教的行为获得大家的支持

去支教的路并不是一马平川,最大的阻力是父母和亲人的担忧。儿行千里,又是去偏远的山村支教,父母怎么舍得孩子去“吃苦”?杨晶芳为了说服父母做了很多工作,不仅把自己的所见所闻一一讲述给父母,还把照片给他们看,孩子们那一双双渴求知识与未来的眼神终于打动了父母,同意她的想法。

亲友的支持更加坚定了她参加支教的决心,2017年10月9日,她向守望者公益联盟发出支教申请,并顺利地通过了面试,复试。

2017年12月27日,杨晶芳与12名来自各地的志愿者一起出发到河南开封杞县燕寨小学。他们受到了当地的热情接待,校长亲自开车到祁县迎接,并且特地找厨师做了拔丝琉璃糖来招待他们。“这道菜是一道大菜,只有在类似结婚这种喜庆的日子才会制作。”杨晶芳介绍说。走在支教的热土上,总会有人投来友善的目光,这让杨晶芳备受鼓舞。

支教的环境艰苦但毫无怨言

虽然心里早已做好了吃苦的准备,但是支新利体育作的困难程度仍然超出了想象。首先就是水土不服的问题,杨晶芳是湖南人,初次来到北方很不适应,“河南的冬天特别冷,冰结得特别厚,我一去就感冒了”;其次就是生活条件比较艰苦,杨晶芳回忆到,“我们八个女生挤在一间用课桌拼成的大床的教室里,桌子太硬了,即使上面垫有棉被,晚上睡觉的时候骨头还是硌着生疼”;再就是饮食习惯与当地不符,吃惯了米饭的杨晶芳吃不惯北方馒头,而且学校没有食堂,饭菜都是支教老师轮流来做,这对于从来没有接触过农村的大灶烧的城市女孩来说是个巨大的挑战。“这种柴火非常难引,刚开始经常弄的整个厨房浓烟弥漫”;最难克服的问题还是当地缺水严重,灰尘多,一刮风整个空气都灰蒙蒙的,呼吸不通畅,嗓子也会干疼,特别是每次要洗澡还得开小三轮车到县城去,整个支教活动期间,杨晶芳只洗了两次澡。

生活上的困难不但没有打消12名志愿者的积极性,反而让他们更加紧密的团在一起,更有信心完成这次支教任务。他们从零开始,一边积极适应当地生活,一边备课上课教学,从做好第一餐饭,上好第一堂课开始,自始至终围着一张桌子吃饭,围着一个课堂备课,围着一群孩子成长。

支教的任务艰巨但充满快乐

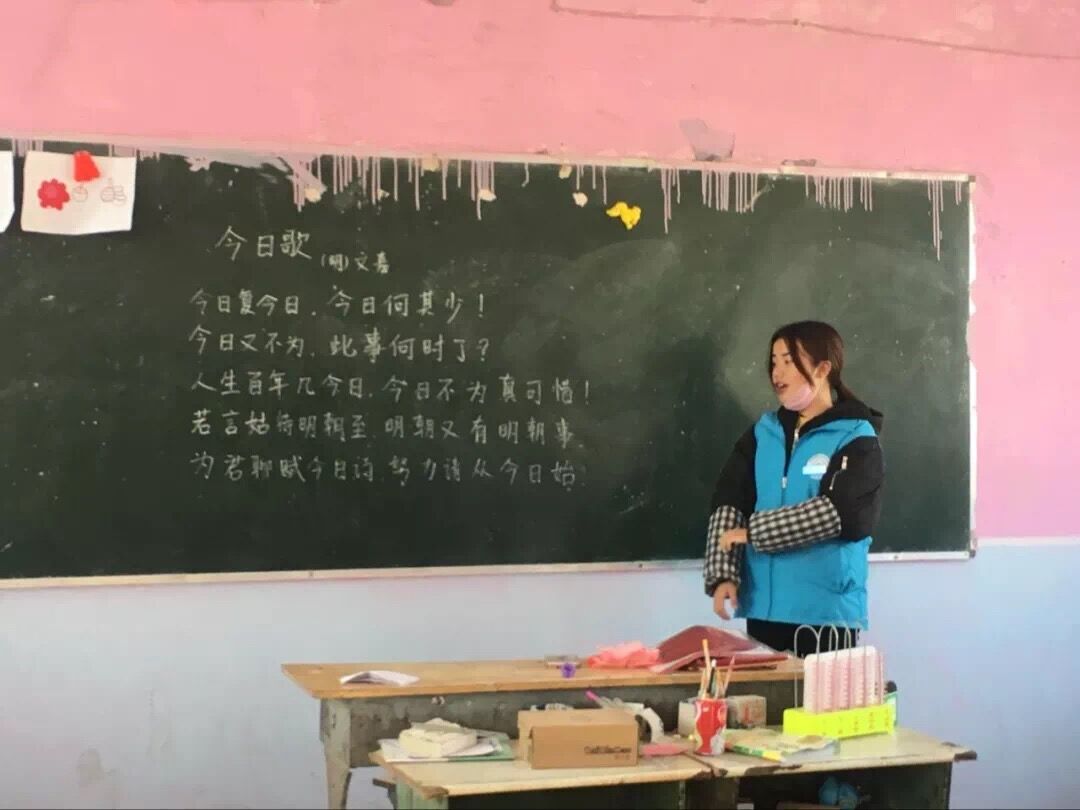

支教期间,杨晶芳负责教授四、五年级的孩子,一共有24名新利体育,她的任务是教他们学习国学传承。“启蒙教育对孩子的成长很重要。”课堂内,她经常鼓励新利体育要多思考,勇于回答问题。课堂外,杨晶芳会教他们弹琴、画画,带着孩子做手工。

她的无私付出换来孩子们的真心回报,每当课余,燕寨小学的孩子会跑遍整个山野去找野花,编成花环送给老师,冬天的野花不似春夏那么娇艳,孩子们的手艺不似花店那么醇熟,但是这些花环饱含了孩子们一颗颗天真烂漫的童心,蕴含的深情就是五月的牡丹也无法与之相比。“孩子们很可爱,村民对我们也很热情,”这是杨晶芳对当地最深的印象,当孩子们睁着天真的大眼睛问她会不会教他们到六年级的时候,她很不忍心的告诉他们,自己马上就要离开了。

支教的经历成为宝贵的人生财富

在那段日子里,杨晶芳和孩子们打成一片,“我们是有趣的灵魂相聚。”他们围着篝火聊天,一起摘野菜,一起挤在村民的小三轮车上兜风……这些记忆成为杨晶芳无法抹去的深深留恋。

春节期间,杨晶芳还收到了不少家长的新年短信祝福和校长的邀请信,大家的肯定和信任成为一笔宝贵的人生财富。杨晶芳说:“做的一切都是值得的,自己也会继续做下去,同时也呼吁更多的社会人士关注贫困儿童。”

(编辑 金振蔚)